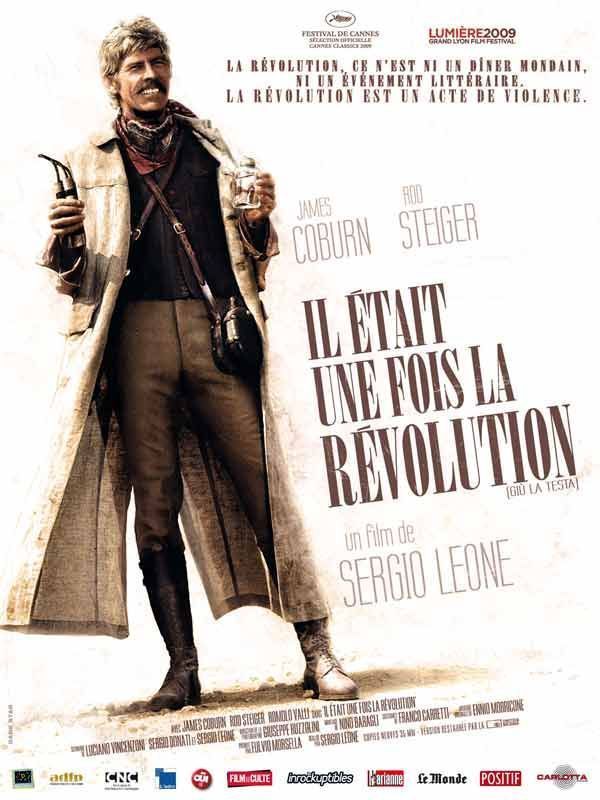

« Il était une fois la révolution » : viva Leone !

Deuxième volet de la trilogie des Il était une fois consacrée au continent américain, Il était une fois la révolution se passe au Mexique, en 1913, nous présentant la rencontre fortuite d’un péon pilleur de diligences, Juan Miranda (Rod Steiger), et d’un révolutionnaire irlandais, John Mallory (James Coburn), membre de l’IRA spécialiste en explosifs. Alors qu’ils envisagent ensemble de piller la banque d’Etat Mesa Verde, « plus désirable qu’une pucelle et plus excitante qu’une putain de Vera Cruz » (Juan), ces deux antihéros se retrouvent, bien malgré eux, embarqués dans la dynamique, et dynamite !, de la révolution mexicaine.

Revu avec immensément de plaisir ce film explosif et mythique de Sergio Leone, Il était une fois la révolution (Ita., 1971, 2h30), en reprise - version intégrale restaurée - au Grand Action à Paris, dans sa salle panoramique. Tout d’abord, afin de faire comprendre ce que je ressens pour ce film « bancal » (du 5 sur 5 pour moi), réalisé dans un contexte tout particulier, je ne résiste pas à l’envie de vous faire partager cette anecdote célèbre, relatée par Leone himself dans le très précieux Conversations avec Sergio Leone (1987), à propos du film et d’un autre Italien de légende (Pasolini) : « J’étais en train de terminer Il était une fois la Révolution. Des gens lui ont dit que j’allais prendre une gifle avec ce film. Que ce serait nul. Alors, il s’est levé pour déclarer : « Je vous en prie. Taisez-vous. Leone ne peut pas faire un mauvais film. Il peut faire quelque chose de spécial et de raté. Son film peut ne pas faire d’argent. Tout cela est possible. Mais ce sera un très beau film. Arrêtez de parler comme ça. Sergio Leone ne peut pas se tromper. » Sa défense m’a beaucoup touché. »

« Sergio Leone ne peut pas faire un mauvais film ». Vingt ans après la mort de Leone, cette affirmation apparaît telle une évidence, alors que dire cela du vivant de ce cinéaste italien controversé n’était pas gagné. Devenu star suite au succès retentissant de ses fameux westerns spaghettis, ce réalisateur postmoderne, à l’écriture cinématographique immédiatement identifiable (des trognes patibulaires, la musique de Morricone, un montage agressif alternant grande profondeur de champ et plans hyper-rapprochés), était souvent aimé, par une certaine intelligenstia, du bout des lèvres, voire sur des malentendus. Ses cartons au box-office le rendaient suspect, il passait pour un roublard ou pour un « cinéaste à formule », et l’échec de son génial et hyper-stylisé Il était une fois dans l’Ouest aux Etats-Unis (il n’a pas marché là-bas alors qu’il a triomphé en Europe) en réjouissaient certains, se régalant à l’idée de sa chute à venir. Depuis, le temps a fait son travail. Et, avec le recul, on sait que Leone n’était pas un faiseur ou un calculateur (il aurait pu produire des kilomètres de pellicule de western spaghetti), mais un grand artiste du cinéma moderne, avec à son actif sept films rentrés, à jamais, dans l’Histoire du cinéma ; et Il était une fois la révolution y a sa place, en tant que « grand film malade » (Truffaut) - Leone ayant lui-même déclaré l’aimer « comme un enfant mal formé ». Effectivement, le film n’est pas exempt de défauts (son rythme est étrange, on fait longtemps du surplace ; la mise en scène hyper-codée de Leone peut parfois virer à l’effet de signature trop attendu ; les trains du finale qui déraillent ont un côté maquette quelque peu gênant). Pour autant, doit-on demander à un grand et beau film d’être parfait ? Perso, je ne le pense pas. Tant qu’il est animé par le tempérament d’un artiste, un film peut bien souffrir de quelques scories, surtout lorsqu’il est emporté par la puissance visuelle lyrique et mélancolique d’un Leone.

A l’orée des 70’s, le maestro ne veut plus réaliser de westerns. Il a déjà la tête ailleurs, dans ce qui s’avèrera hélas son ultime opus, Il était une fois en Amérique (1983). Dans le contexte politique du moment (le renouveau post-soixante-huitard en Europe), Leone veut produire un film sur la révolution mexicaine, un « western zapata », et souhaite en confier les rênes à Peckinpah, qui décline la proposition, puis à Peter Bogdanovitch, mais ça ne prend pas. Rod Steiger et James Coburn déclarent alors ne vouloir faire ce film que si c’est Leone qui le réalise. Banco ! Leone réécrit le récit, choisit d’en faire un film-manifeste sur le miroir aux alouettes de la politique, sur fond d’histoire intime et de grande Histoire, puis se lance dans le tournage du côté d’Almeria (Espagne). A la revoyure, Il était une fois la révolution est un film bizarre. Son statut de film hybride, voire bâtard (les sources d’inspiration sont diverses), est à l’image des différents titres qu’on lui connaît : Il était une fois la révolution s’appelle aussi Giu la testa (Baisse la tête), Duck you, sucker ! (Planque-toi, connard !) ou encore A Fistful of Dynamite. C’est vraiment le film-charnière entre les deux trilogies. D’un côté, on retrouve le caractère picaresque des westerns spaghettis (Steiger a le côté histrion d’Eli Walach/Tuco et Coburn, le flegme canaille de Blondin/Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand) et, de l’autre, le film, avec ses temps suspendus consacrés aux rêveries cotonneuses du terroriste irlandais Mallory/Coburn, est attiré par la complexité narrative de l’onirique Il était une fois en Amérique.

Cette impression d’entre-deux est partout : se passant essentiellement en extérieur (c’est un grand film solaire), le film se terre, par moments (la fameuse séquence de 25 mn dans la luxueuse caravane), dans des intérieurs crépusculaires rappelant, avec leur clair-obscur caravagesque, le Tres de Mayo (1814) de Goya. Le film démarre, très folklo, très drôle, puis finit tragiquement ; on assiste à des morts en cascade. Au début, on se croit dans un western spaghetti, puis dans un western zapata, avant que l’ensemble ne vire au film politique désenchanté. En commençant par l’épigraphe de l’ancien leader communiste Mao, « La révolution n’est pas un dîner social, un événement littéraire, un dessin ou une broderie, elle ne peut se faire avec élégance ou courtoisie. La révolution est un acte de violence. », le film annonce d’emblée la couleur (rouge et noir) et, plus il avance, plus il accumule les rêves envolés, les charniers et les pelotons d’exécution menés par la dictature moderne de l’armée espagnole. Difficile de ne pas y voir des allusions constantes aux tragédies du XXe siècle (le fascisme, le nazisme, la Shoah, les purges staliniennes). Ainsi, pour Leone, fils de communiste et socialiste déçu, les luttes politiques et idéologiques se font toujours au détriment des plus pauvres, les élites finissent toujours par trahir et l’idéal révolutionnaire, bafoué, laisse la part belle à la lutte des classes : « La révolution ? C’est quand ceux qui savent lire vont voir ceux qui savent pas lire et leur disent qu’il faut tout changer. Les pauvres bougres se mettent au boulot. Puis, le boulot fait, ceux qui savent lire se réunissent, puis parlent, puis bouffent, puis parlent, puis bouffent. Pendant ce temps-là, les pauvres, eux, ils sont morts. Et après, eh bien tout recommence comme avant ! », dixit le péon Juan. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’un cinéaste révolutionnaire (il a révolutionné le western et la narration cinématographique) se lance dans un éloge attendu, et quelque peu facile, de la révolution, Leone, en tant qu’artiste épris de liberté, se méfie des dogmes et des idéologues, préférant certainement aux dommages collatéraux d’une révolution brute de décoffrage, la forme d’une « révolution tranquille », pouvant parfois amener (comme au Québec, depuis les 60’s), un changement politique profond, et sans violence.

A la fin du film, l’émotion était palpable dans la salle du Grand Action. Pendant le générique, les spectateurs ne sortaient pas comme à l’accoutumé, semblant savourer la profondeur mélancolique du film. Il faut dire qu’Il était une fois la révolution s’achève par un flash-back poignant (la bulle de bonheur de Mallory avec sa bien-aimée et son meilleur ami) et au son de la musique magistrale signée Morricone. Difficile alors de ne pas être saisi par la nostalgie d’un certain âge d’or du cinéma italien (les années 60 & 70) et par le souvenir de la mort prématurée du maestro Leone, à 60 ans, en 1989. Lorsque le film finit par les mots de Juan Miranda - « Et moi alors ? » - assistant à la mort de son ami John, on a un peu le même réflexe que cet enfantin et naïf Juan, en pensant à la mort de Leone alors que celui-ci s’apprêtait à réaliser ses 900 jours de Leningrad on se dit en tant que spectateur : Et nous alors ? C’est peu dire que, face au manque de lyrisme patent de la plupart des films actuels, le cinéma à la « trivialité majestueuse » de Leone nous manque cruellement. Sergio Leone ou Il était une fois le cinéma.