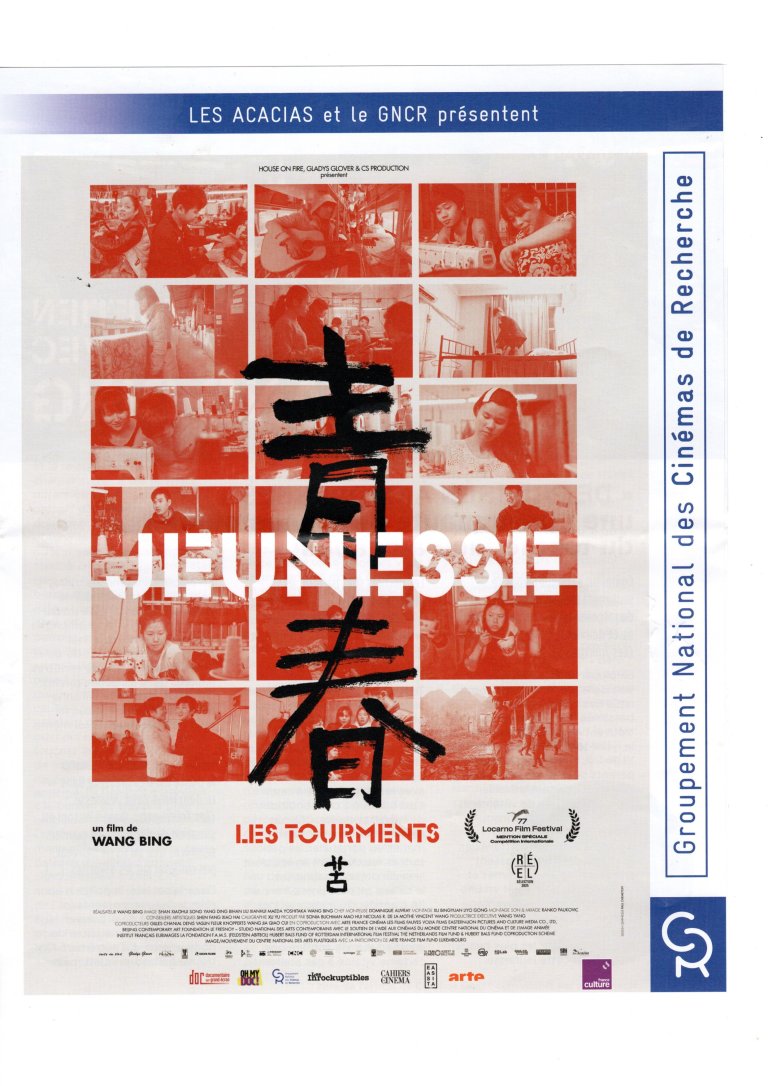

« Les tourments » un film chinois tourmentant !

Aperçu de Jeunesse (Les Tourments)

Jeunesse (Les Tourments) (2016), deuxième volet de la trilogie Jeunesse de Wang Bing, documente la vie de jeunes travailleurs migrants dans les ateliers textiles de Zhili, une ville à 150 km de Shanghai dédiée à la confection. Tourné entre 2014 et 2019, le film suit des personnages comme Fu Yun, Xu Wanxiang et Hu Siwen, originaires de provinces rurales, qui cousent des vêtements pour enfants (pantalons Mickey Mouse, anoraks) dans des conditions précaires. Travaillant de 8h à 23h, ils dorment dans des dortoirs insalubres au-dessus des machines, gagnent des salaires à la pièce souvent retardés, et affrontent des patrons exploitants. Le documentaire mêle leurs luttes quotidiennes – négociations sur des centimes, salaires impayés, rêves d’évasion – à des instants de camaraderie, d’amour et de révolte, révélant la dureté de leur existence au cœur de l’essor économique chinois.

Une résonance avec la perspective (cf. les luttes de classes en Chine)

Cette perspective défend un socialisme centré sur l’humanité des migrants, condamne le Hukou comme outil d’exploitation, et appelle à une lutte des classes pour contrer les dérives bourgeoises. Les Tourments illustre ces préoccupations de manière saisissante.

Exploitation et le système du Hukou

Le film met en lumière les travailleurs de Zhili comme des représentants des 250 millions de migrants piégés par le Hukou, qui les prive de droits urbains (santé, éducation, logement) et les confine à un labeur exténuant. Les ateliers, bruyants et mal éclairés, montrent des ouvriers comme Fu Yun cousant 15 heures par jour pour des salaires incertains (parfois 0,7 yuan par pièce, négociés à 0,9). Les dortoirs – exigus, moisis, avec des affaires entassées sous des lits superposés – incarnent l’inhumanité dénoncée par cette vision. Les patrons profitent du Hukou : les migrants, sans alternative, subissent des baisses de tarifs (Xu Wanxiang perd son registre de paie) ou des impayés quand un employeur disparaît. Cette exploitation reflète une trahison des idéaux socialistes, où une classe laborieuse est sacrifiée pour vaincre dans la compétition économique, défiant les simples valeurs humanistes que porte le communisme..

L’absence du Parti

La question « où est le Parti ? » résonne dans cette perspective, qui s’étonne de l’invisibilité du Parti communiste chinois (PCC), censé défendre les ouvriers. Dans Les Tourments, le PCC est inexistant. Aucun cadre n’apparaît dans les ateliers, aucun slogan socialiste ne s’affiche. Quand les ouvriers affrontent leurs patrons – comme dans une scène tendue où ils exigent un tarif équitable – ni soutien ni médiation ne viennent du Parti. La police, parfois évoquée, protège l’ordre, pas les travailleurs. La Fédération nationale des syndicats, sous contrôle du PCC, brille par son absence, laissant les ouvriers seuls face à l’exploitation. Cette déconnexion illustre une dérive : le Parti semble privilégier la croissance économique (les textiles de Zhili alimentent le marché mondial) au détriment de sa base prolétarienne.

Le besoin de syndicats indépendants

La proposition de syndicats « élus par et pour les ouvriers », indépendants du Parti, trouve une justification criante dans le film. Les travailleurs de Zhili résistent – ils bloquent un atelier, négocient âprement leurs salaires, ou évoquent les émeutes de 2011 à Zhili (déclenchées par des impayés, réprimées par la force) – mais leurs efforts restent désorganisés. Une séquence montre un groupe exigeant 0,9 yuan par pièce, mais sans structure, leur colère s’épuise ou se retourne contre eux-mêmes (Fu Yun critique un collègue moins rapide). Des syndicats autonomes auraient uni ces ouvriers, leur permettant de revendiquer des journées de 8 heures au lieu de 15, des salaires stables, ou des dortoirs décents. Contrairement aux syndicats officiels, inféodés au Parti, ces organisations incarneraient la lutte des classes prônée, donnant aux migrants un pouvoir réel face aux patrons.

Humanité plutôt qu’égalité

L’idée de « pas l’égalité, l’humanité » trouve un écho dans le double visage du film. Wang Bing saisit l’humanité des ouvriers : ils partagent des nouilles, rient dans les dortoirs, rêvent d’un avenir meilleur (Hu Siwen, enceinte, imagine un autre destin ; Xu Wanxiang veut épargner malgré les obstacles). Mais le système les déshumanise – cadences infernales, salaires volés, un patron frappant un travailleur (qui a perdu son livret de travail) réclamant son dû. Les réformes proposées (santé, éducation, logement) répondraient à cette humanité bafouée, offrant aux ouvriers de Zhili une vie digne sans viser une égalité absolue, en phase avec le message implicite du film pour une justice élémentaire.

Une critique du glissement socialiste

La perspective soutient que la lutte des classes doit perdurer sous le socialisme pour éviter corruption et privilèges. Les Tourments révèle ce glissement : les ateliers de Zhili fonctionnent comme des enclaves capitalistes, où les patrons, anciens migrants devenus petits bourgeois, exploitent sans frein. Le Hukou, soutenu par l’État, divise la classe ouvrière (migrants ruraux contre résidents urbains), empêchant une résistance unifiée. L’absence du Parti – alors que Xu reste sans salaire ou que Hu vit dans la misère – suggère un socialisme dévoyé, plus préoccupé par le PIB que par la dignité humaine. Des syndicats indépendants relanceraient cette lutte, obligeant le Parti à renouer avec ses racines ou à céder face à la pression ouvrière.

Impact émotionnel et politique

Du point de vue de cette perspective, Les Tourments est un choc, exposant le coût humain de la prospérité chinoise. Les scènes où les ouvriers négocient des centimes, dorment parmi les chutes de tissu, ou fuient un patron défaillant suscitent une indignation contre un système tolérant une telle injustice. Pourtant, les instants de résilience – repas partagés, éclats de défi – nourrissent l’espoir qu’une lutte organisée, via des syndicats autonomes, pourrait restaurer la promesse socialiste. L’absence du Parti est perçue comme une trahison, mais aussi comme un appel : la classe ouvrière, comme à Zhili, doit prendre en main son destin, comme le proposent ces réformes.

Conclusion

Jeunesse (Les Tourments) confirme la critique de l’exploitation des migrants sous le Hukou, montrant des jeunes ouvriers broyés par un système que le Parti ne remet pas en cause. Il met en évidence le besoin urgent de syndicats indépendants, élus par les ouvriers, pour revendiquer des heures réduites, la santé, l’éducation et le logement – des réformes alignées sur une vision d’humanité. La question « où est le Parti ? » exige un socialisme qui retourne à ses origines, porté par la lutte des classes et le pouvoir ouvrier, loin de la complaisance d’une élite.