De Wittenberg à Auschwitz : l’héritage maudit de Martin Luther, père de la Réforme protestante

Dans la lueur vacillante d’une chandelle à Wittenberg, la plume de Martin Luther griffonnait avec rage en 1543, déversant un flot d’injures contre les Juifs. Ses mots, acérés comme une lame, traverseraient les siècles pour tomber entre les mains des propagandistes nazis. L’air de Berlin, lourd de l’odeur des livres brûlés et de la peur, portait son ombre. Pourtant, dans cette nuit noire, des voix protestantes s’élevèrent, risquant tout pour protéger les persécutés.

La fureur du réformateur

Les rues pavées de Wittenberg (Saint-Empire romain germanique), au début du XVIe siècle, vibraient de l’élan de la Réforme. Martin Luther, moine devenu révolutionnaire, défiait l’Église catholique avec une passion qui ébranlait l’Europe. Pourtant, si ses Quatre-vingt-quinze thèses allumaient un feu spirituel, ses écrits tardifs contre les Juifs se muaient en poison. Dans son traité de 1543, Des Juifs et de leurs mensonges, Luther lâchait un torrent d’invectives, qualifiant les Juifs de "peuple vil et débauché" et exhortant les princes à "incendier leurs synagogues" et à "les chasser comme des chiens enragés". Ces mots n’étaient pas simple rhétorique.

L’antijudaisme de Luther ne surgit pas de nulle part. Il naquit de frustrations théologiques. Tôt dans sa carrière, il espérait convertir les Juifs, comme en témoigne son ouvrage de 1523, Que Jésus-Christ est né Juif, où il écrivait : "Si je traite les Juifs avec amour, je pourrais en convertir quelques-uns". Mais face à leur refus, son espoir vira à l’aigreur. Les Juifs, croyait-il, incarnaient un obstacle à l’unité chrétienne. Ses sermons, prononcés dans des églises aux bancs de bois usés, prenaient des accents apocalyptiques, mêlant théologie et préjugés médiévaux.

Ce venin n’était pas isolé. L’antijudaisme imprégnait l’Europe chrétienne, où les Juifs étaient relégués dans des ghettos fétides et accusés de crimes rituels. Mais Luther, par son influence, donna une autorité nouvelle à ces haines. Ses pamphlets, imprimés à des milliers d’exemplaires, circulaient dans les tavernes enfumées et les cours princières, semant des graines qui germeraient des siècles plus tard. Une anecdote raconte qu’un marchand de Leipzig, lisant Luther, aurait incendié une maison juive en 1544, criant : "Luther l’a ordonné !".

L’héritage funeste sous le IIIe Reich

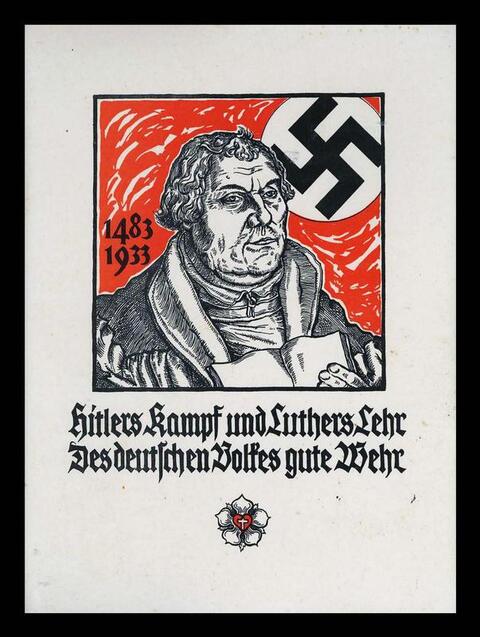

Quatre siècles plus tard, dans l’Allemagne nazie, les mots de Luther trouvèrent un écho sinistre. Les rues de Berlin, où flottaient les drapeaux à croix gammée, résonnaient des cris des SA. Les propagandistes du régime, fouillant les archives, exhumèrent Des Juifs et leurs mensonges comme une bénédiction théologique. En 1938, lors de la Nuit de Cristal, l’évêque luthérien Martin Sasse, dans un pamphlet, louait Luther, écrivant : "Le 10 novembre 1938, jour de l’anniversaire de Luther, les synagogues brûlent en Allemagne". Les flammes, léchant les vitraux brisés, semblaient conjurer l’esprit du réformateur.

Les nazis ne se contentèrent pas de citations. Ils orchestrèrent une appropriation systématique. Dans les écoles, les enseignants brandissaient Luther pour justifier la haine raciale, tandis que des extraits de ses textes étaient placardés dans les journaux du parti. Une affiche de 1937, conservée dans les archives de Munich, proclamait : "Luther nous a montré la voie : aucun Juif ne doit prospérer parmi nous". Cette instrumentalisation n’était pas sans distorsion : l’antijudaisme religieux de Luther, axé sur la conversion, fut transformé en un antisémitisme racial, biologiquement déterminé.

Pourtant, l’influence de Luther sur le génocide reste débattue. Ses écrits ne causèrent pas directement la Shoah, mais ils offrirent une légitimité culturelle à la déshumanisation des Juifs. Dans les ghettos, où l’odeur de la misère se mêlait à celle de la peur, les victimes ignoraient souvent que leur souffrance trouvait un écho dans les pages jaunies d’un moine du XVIe siècle. Une lettre d’un rabbin de Varsovie, datée de 1942, note avec amertume : "Les chrétiens nous haïssent depuis des siècles, et leurs saints hommes nous maudissent encore".

Les voix protestantes de la Résistance

Mais l’héritage de Luther ne fut pas univoque. Dans l’Allemagne nazie, des protestants, horrifiés par la barbarie, s’opposèrent au régime, souvent au péril de leur vie. L’Église confessante, fondée en 1934, rejeta l’idéologie nazie et ses tentatives de "christianiser" l’antisémitisme. Dans une déclaration rare, rédigée dans une sacristie enfumée de Berlin, ses membres affirmaient : "Nous ne pouvons suivre un Évangile qui trahit le peuple de Jésus". Ces mots, murmurés dans l’ombre, étaient un défi au régime.

Des pasteurs, tels ceux du réseau de Dietrich Bonhoeffer, agirent concrètement. À Le Chambon-sur-Lignon, en France, le pasteur André Trocmé et sa femme Magda cachèrent des centaines de Juifs dans les fermes cévenoles, où l’odeur du foin masquait celle de la peur. Une lettre de Magda, datée de 1943, raconte : "Chaque nuit, je prie pour que les enfants juifs dorment en paix sous notre toit". Ces actes, souvent discrets, sauvèrent des milliers de vies. En Norvège, des luthériens organisèrent l’évasion de Juifs vers la Suède, bravant les patrouilles nazies dans des fjords glacés.

Ces résistants n’étaient pas majoritaires. Beaucoup de protestants, paralysés par la peur ou l’indifférence, restèrent silencieux. Pourtant, les efforts de ces Justes, comme on les appellerait plus tard, montrèrent que l’héritage de Luther pouvait être retourné contre la haine. Une anecdote émouvante, tirée des archives de Yad Vashem, raconte qu’un pasteur danois, en 1943, cacha une famille juive dans son église, disant : "Luther s’est trompé mais le Christ ne l’a pas fait".

Réévaluer Luther aujourd’hui

Après la guerre, les Églises protestantes entamèrent un douloureux examen de conscience. Dans les ruines fumantes de l’Allemagne, des théologiens luthériens dénoncèrent l’antijudaisme de leur fondateur. Dans les années 1980, l’Église luthérienne mondiale publia une déclaration condamnant les écrits de Luther, affirmant : "Nous rejetons la haine qui a sali son nom et notre foi". Ce mea culpa marquait une rupture.

Ce processus ne fut pas unanime. Dans certaines congrégations conservatrices, Luther restait un héros intouchable, et ses textes antijuifs étaient minimisés comme des "excès d’époque". Pourtant, des initiatives interreligieuses, comme les dialogues judéo-chrétiens des années 1970, montrèrent une volonté de réconciliation. À Jérusalem, un pasteur allemand, visitant Yad Vashem en 1985, écrivit dans le livre d’or : "Pardon pour les mots de Luther, qui ont blessé plus que des épées".

Aujourd’hui, l’ombre de Luther plane encore. Ses écrits, disponibles dans des bibliothèques poussiéreuses, rappellent la puissance des mots. Mais les actes de résistance protestante, souvent méconnus, offrent une lueur d’espoir. L’histoire de Luther et de ses répercussions n’est pas celle d’une fatalité, mais d’un choix : celui de la haine ou de la rédemption. Comme le notait un survivant de la Shoah, dans une lettre de 1946 : "Les chrétiens qui nous ont sauvés ont prouvé que l’amour peut vaincre les malédictions du passé".